なぜ売上が上がってもお金が残らないのか?構造の見直しで変わる経営の未来

「売上は悪くない。むしろ伸びている。だけど、なぜかお金が手元に残らない――」

これは今、多くの中小企業の経営者が抱えているリアルな悩みです。

その原因は、単に経費が多いからでも、経理が甘いからでもありません。もっと根本的なところ、つまり「ビジネスモデルの構造」と、経営者自身の「行動習慣や心理状態」にあります。

本記事では、お金が残らない構造的な原因を解き明かし、利益体質に変えていくための実践的な視点をご紹介します。

「なぜか残らない」を作り出す3つの構造要因

経営者は日々、目の前の売上アップに奔走します。SNSを更新し、チラシを撒き、商談に出て、ようやく成果が出る。

でも、いざ月末になると、「あれ? こんなに売ったのに、通帳の残高はほとんど増えていない…」という現象が起こる。

それは次のような構造が関係しています。

1. 利益効率の悪い「売り方」を続けている

どれだけ売っても利益が残らないビジネスモデル。それが「物を売る」タイプに偏った構造です。

たとえば、商品を仕入れて売る場合、そのたびに仕入れコストが発生し、在庫を抱え、値引きすればさらに利益が削られる。

製造販売も同じです。設備や人件費、原材料の高騰など、コストが利益を食いつぶします。

こういった「物ありきの売り方」から、「仕組みや価値を売るモデル」へ移行することが必要です。

2. 経営者自身の「不合理な意思決定」

経営者はロボットではありません。日々の資金繰り、社員の問題、取引先とのやりとり…ストレスや不安の中で、判断力は確実にぶれます。

たとえば、「値引きしてでも売上を確保しよう」と焦った結果、粗利がゼロに近い案件を引き受けてしまう。あるいは、「断ったら嫌われるかも」と無理なオーダーを受けてしまう。

このような「合理的ではない判断」が、積もり積もってお金を失わせているのです。

3. 「頑張る=売上」という錯覚

一生懸命動けば、売上は上がります。だからつい、「とにかく売る」「とにかく動く」という戦略に偏ってしまう。

でも、それが利益につながっていなければ、体力を削っているだけです。

ビジネスは、売上を増やすことが目的ではなく、「利益を残すこと」が目的のはずです。

あなたのビジネスはどのモデル?利益効率で見直す「商品構造」

ここで一度、あなたのビジネスがどんな「商品構造」に属しているかを見直してみてください。利益が残りにくいのは、売っているものの性質にも原因があります。

| モデル | 内容 | 利益効率 |

|---|---|---|

| ① モノ(物品) | パン、雑貨など有形商品 | 非効率 |

| ② サービス(役務) | コンサル、美容、代行業など | 普通〜やや低め |

| ③ コンテンツ | 教材、動画、ノウハウ販売 | 高効率 |

| ④ マッチング | 紹介、手数料ビジネス | 非常に高効率 |

たとえばパン屋さんであれば、単にパンを売るだけではなく、「パン教室」「パン×ワインの会費制イベント」「レシピ販売」など、モノからコンテンツ・会費ビジネスへ拡張することができます。

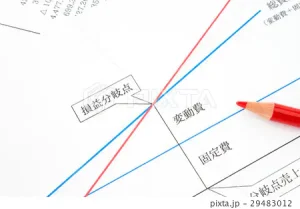

利益構造を変える「8つのスライド戦略」

ここでは、手元にお金を残すために「どうビジネスモデルをスライド(移行)していくか」をご紹介します。

ポイントは、一番下にある「会費モデル」へ少しずつ寄せていくことです。

| 利益構造パターン | 利益効率 | 例(飲食業) |

|---|---|---|

| ① 仕入販売 | 低 | 食材の小売り |

| ② 製造販売 | 低 | ケーキの製造販売 |

| ③ 仲介手数料 | 中 | 二次会店舗の紹介 |

| ④ 紹介手数料 | 中 | 農家直送野菜の仲介販売 |

| ⑤ 請負 | やや高 | パーティーの企画運営 |

| ⑥ 利用料 | 高 | 店舗の貸し出し、厨房の時間貸し |

| ⑦ 広告料 | 高 | 店内に他社のチラシ設置 |

| ⑧ 会費 | 最高 | 会員制ワイン会、月額サブスクイベント開催 |

すべてを一気に変える必要はありません。まずは「今あるリソース」で、利用料ビジネスや会費モデルに変換できないかを探ってみてください。

心の安定が利益を生む:「仮固定売上」の力

意外に見落とされがちなのが、経営者自身のメンタルが業績に大きな影響を与えているという点です。

手元に現金がなければ、心に余裕が持てません。すると、社員や取引先との関係にも悪影響が出て、結果的にパフォーマンスが下がる。

これを防ぐには、月の固定費を超える「仮固定売上」を確保することが重要です。仮固定売上とは、リピーターからの継続収入や、サブスクリプションなど、ある程度予測可能な売上のことです。

この基盤があることで、急な売上変動にも耐えられる精神的な安心感が生まれ、経営判断もぶれにくくなります。

「無料」や「価格」の捉え方を変えると利益が変わる

売上が残らない原因の1つに、「安くしすぎ」「無料にしすぎ」という過剰サービスがあります。

でも、人は実は「無料」に非常に弱い生き物です。行動経済学では、「ゼロコストの呪縛」と呼ばれています。

無料は“戦略的に使う”

たとえば、「初回無料体験」と言われると、つい興味がわきますよね?でもこれを続けると、常に“無料目当て”の人ばかりが集まり、利益を削ります。

そこで必要なのが、「無料の目的を明確にすること」です。たとえば、

- 初回無料 → 会員登録への誘導

- 小冊子無料 → 高額サービスの案内に繋げる

- 配送料無料 → 単価を上げる工夫とセット

というように、無料は「本命商品に辿り着く導線」であるべきです。

値段が高いと「良い」と思ってもらえる

また、「高いと売れない」と思いがちですが、人は高いほうが効果があると感じる傾向すらあります(これも行動経済学の研究で証明されています)。

大事なのは、価格を上げる前に「なぜこの価格なのか」をきちんと説明することです。ストーリーや開発背景、こだわりを伝えると、価格に納得してもらいやすくなります。

まとめ:利益体質をつくるには「構造の再設計」が必要

お金が残らないのは、頑張りが足りないからではありません。むしろ頑張りすぎて、体力と精神力だけが削られていく「がんばり倒産」こそ、今一番多い倒産パターンです。

だからこそ、「売上を増やす」だけでなく、「お金を残す」ためのビジネス構造に変える必要があります。

最初の一歩としてできること

- 自社の商品が「物・サービス・コンテンツ・マッチング」のどれに当たるか整理してみる

- 利益構造パターンを確認し、利用料・会費ビジネスへ近づけるアイデアを出す

- 固定費を超える「仮固定売上」をつくるためのリピーター施策を考える

もし一人で考えるのが難しい場合は、他業種の取り組みを参考にしたり、信頼できる専門家に相談したりするのもひとつの手です。

売上を利益に変え、経営者の心にゆとりが生まれれば、判断力はクリアになり、事業は自然と好循環に向かいます。