利益構造の見直しが節税の第一歩〜売上至上主義から脱却する方法

中小企業の経営者の皆さまへ。

「売上は伸びているのに、なぜか手元にお金が残らない…」そんな悩みをお持ちではありませんか?

実はこの状態、原因は明確です。「利益構造」と「節税戦略」に目を向けることができれば、驚くほど経営はラクになります。

今回はその第一歩として、『利益構造の見直し』がいかに節税に繋がるのかを解説していきます。

なぜ売上が伸びてもお金が残らないのか?

売上が増えているのに、通帳の残高は一向に増えない——これは多くの中小企業が経験する典型的な状態です。その理由は単純で、「利益が出ていない」か「利益が出ても税金や経費で消えている」かのどちらかです。多くの経営者が売上を目標にしがちですが、実際に残るのは「利益」であり、それがなければ会社の成長も安定もありません。

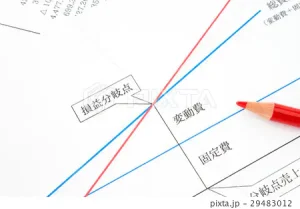

「利益構造」とは何か?

利益構造とは、ざっくり言えば「売上−原価−経費=利益」の関係のことです。

しかし、これは単なる数字の話ではありません。「誰に」「何を」「どのように」売るかという、ビジネスモデルそのものを意味します。客単価や販売方法、仕入れ方法、固定費の比率など、すべてが利益構造に影響を与えます。

中小企業が陥りやすい利益構造の落とし穴

- 安売りによる薄利多売

- 固定費の過剰(人件費・店舗家賃など)

- 回収の遅れによる資金ショート

- 非効率な在庫・仕入れ体制

これらはどれも「売れているのに儲からない」状態を生み出します。

利益を生みやすいビジネスモデルに共通する視点

- 客単価が高い or 継続課金モデル

- 無在庫やデジタル商品など、原価が低い

- 人に依存しない、仕組み化された業務

- 入金までが早く、前金制も導入されている

このような構造にすると、同じ売上でも利益率が高く、かつキャッシュフローも良くなります。

利益構造を整えることが節税にどう繋がるのか?

節税というと「経費を増やす」ことを想像しがちですが、そもそも利益が出ていなければ節税する必要もありません。本質的な節税は、”利益をしっかり出した上で、その利益の使い方を工夫すること“です。

利益構造が整っていれば、無理に経費を増やさずとも、計画的に設備投資や福利厚生、退職金準備など税金がコントロールしやすくなります。

今日からできる利益構造改善アクションリスト

- 利益率の高い商品を特定し、販売に集中する

- 毎月の固定費をリスト化し、削減できるものを洗い出す

- 顧客単価・リピート率の高いお客様に絞った販促を行う

- 無理な売上目標ではなく、「利益目標」を立てる

- 前金制、月額課金、デジタル商品などを検討する

まとめ

「売上を増やせば利益が増える」は、残念ながら中小企業には当てはまりません。

大切なのは「利益構造を整える」こと。そして、そのうえで「節税戦略」を立てることです。

利益がしっかり残る体質になれば、節税も投資も自由度が増し、経営が面白くなります。私自身、数多くの経営者の方々と向き合ってきた経験から断言できます。売上ではなく、利益とキャッシュを残すための戦略を今日から始めていきましょう。

どんな小さなことからでも構いません。まずは、現状の利益構造を「見える化」するところからスタートです。