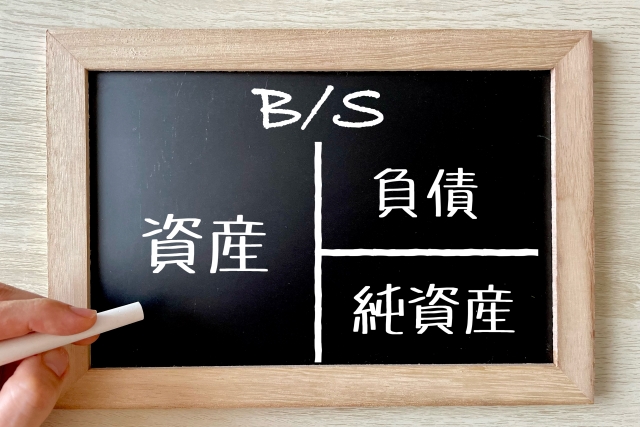

P/LではなくB/Sから考えるお金の残し方

中小企業の経営者の中には、毎月の試算表で「売上」や「利益」にはしっかり目を通しているけれど、「貸借対照表(B/S)」はほとんど見ていない、という方が少なくありません。

しかし、手元にお金が残らない、資金繰りが苦しいという悩みの多くは、実はこの「B/Sを見ていない」ことに起因しています。

今回のテーマは、「損益計算書(P/L)」ではなく「貸借対照表(B/S)」を起点に経営と節税を考えることで、どのように会社にお金を残していくかという視点です。

なぜP/L中心の経営はお金が残らないのか?

P/Lが示すのは「収支」だけ

損益計算書(P/L)は、その期間に「いくら儲けたか」を示す資料です。売上、原価、経費、利益といった項目が並びます。確かに、経営の“成績表”としては非常に重要です。

しかし、P/Lだけを見ていると見落としがちな点があります。それは、「お金の流れ(キャッシュフロー)」が見えないということです。

たとえば売上が上がっていても、

- 売掛金が多くて現金化されていない

- 在庫に資金が寝ている

- 借入返済や設備投資で現金が流出している

などの状況はP/Lには反映されません。つまり、利益は出ているのにキャッシュが足りない、という状態になります。

P/Lに出ない支出も多い

さらに、借入金の元本返済や設備投資の支出は、P/L上では経費に計上されないため、利益があっても実際には資金が減っている、という事態も珍しくありません。

B/Sを読むことで見える“会社の本当の姿”

貸借対照表(B/S)は、会社の資産・負債・純資産のバランスを表したものです。いわば、「会社の健康診断表」。ここを見ることで、以下のようなことがわかります:

- 現金はどのくらいあるか?

- 売掛金や在庫に資金がどれだけ寝ているか?

- 借入金は健全か?

- 自己資本比率は?

- 支払能力は十分か?

これらの情報は、日々の資金繰りや、将来の経営戦略を考える上で極めて重要です。

B/S視点でお金を残すための5つのチェックポイント

売掛金の回収サイト

「売上が上がっているのにお金がない」という会社の多くは、売掛金の比率が高すぎる傾向があります。つまり、「売ってはいるが回収が遅い」という状態です。

売掛金の回収サイトを短縮することは、即効性のある資金繰り改善手段です。取引先との条件見直し、請求書の発行タイミングの改善など、小さな工夫の積み重ねで改善できます。

在庫のだぶつき

売上に比して在庫が多すぎると、キャッシュが倉庫の中で眠っている状態になります。在庫管理は経理任せにせず、経営者自身が「在庫回転率」「不良在庫」をチェックしましょう。

不良在庫は利益を圧迫するだけでなく、B/S上で資産に見えても、実際は“お金が戻らない資産”です。

借入金のバランス

借入は悪いことではありませんが、「返済が重荷になっていないか」「金利が高くないか」は常にチェックが必要です。返済の元本は経費にならないため、キャッシュが出ていく割に節税効果はありません。

繰り上げ返済よりも、手元資金を厚く保つ方が合理的な場合もあります。資金に余裕があれば、返済計画の見直しも検討しましょう。

自己資本比率

会社の“安全性”を示すのが自己資本比率です。高ければ高いほど、金融機関からの信用が上がり、借入もしやすくなります。また、自己資本が増える=利益が社内に留まっている、という証拠でもあります。

節税のために無理に利益を減らすと、自己資本比率も上がらず、結果的に信用力が下がってしまう可能性があるため注意が必要です。

利益剰余金の推移

これは「過去の利益の蓄積」であり、いわば会社の“貯金”のようなものです。毎年の黒字がきちんと利益剰余金として積み上がっているかを見れば、その会社が本当に儲かっているかがわかります。

節税ばかり優先して赤字を続けている会社は、この項目が増えず、いざという時の資金が不足しがちです。

節税とB/Sの関係を意識する

節税を考えるときにも、P/LだけでなくB/Sへの影響を考慮することが必要です。

例えば、節税目的で高額な備品を購入した場合、

- P/L上は減価償却費として一部が経費となり、利益が減って税金が抑えられる

- B/S上では「固定資産」として計上される

- 同時に「現金」が減る

つまり、「節税はできたけど、キャッシュが減って資産の質が下がる」という事態になる可能性があります。

B/S経営では、「お金を減らさずに節税できるか?」「資産の質を落とさずにキャッシュを確保できるか?」という観点が重要になります。

「目標貸借対照表」から逆算する経営

目標貸借対照表の考え方は、まさにB/S経営の核心です。

「3年後に自己資本比率を50%にする」 「5年後に借入金ゼロの体制を築く」 「現金比率を年々5%ずつ上げる」

このような数値目標を設定し、そこに向かって売上、利益、節税、投資、借入返済のバランスを整えていく。

これが本当の意味での「数字に基づいた経営計画」です。

まとめ:「お金を残す社長」は貸借対照表で判断する

「なぜ利益は出ているのにお金がないのか?」

この疑問の答えは、すべて貸借対照表にあります。

- 売掛金や在庫に資金が滞留していないか?

- 借入金の返済スケジュールに無理はないか?

- 節税策がキャッシュを奪っていないか?

これらの点を日常的にチェックする習慣を持つことで、会社の“資金体質”は確実に改善していきます。

そして何より、社長自身が「数字に強くなる」ことこそが、節税にも経営にも通じる最大の武器です。

損益計算書だけでは見えない会社の本当の姿を、貸借対照表から見抜き、判断し、戦略を描く。

これこそが、経営者としてお金を残すために必要な「新しい視点」です。