経営力強化プラン

「経営力強化プラン」は、会社の未来を創るためのサービスです。

過去の数字や実績だけに縛られず、これから先にどんな姿を実現したいのかを明確にし、その実現に向けて打つべき手を具体化していくことを支援します。実績を正しく評価し、未来に視線を向けた経営をしていきたいという社長に、特におすすめできるサービスです。

良くも悪くも過去は絶対に変えることができません。たとえ反省や学びがどれほど豊かであっても、できるのは未来への活用だけです。変えること、そして新たに創造することができるのは、常にこれからの時間――すなわち未来だけです。

会社の業績・資金繰り・顧客満足・従業員満足といったものも、手を加えられるのはすべて未来についてだけです。だからこそ社長は、理想の未来を創るために「今」、経営判断をしなければなりません。今日の意思決定が、半年後・一年後の姿を形づくるからです。

その理想の未来を創るための経営判断を、確度高く後押しするツールが管理会計とコーチングです。管理会計は数値で仮説と打ち手の効果を検証するための羅針盤となり、コーチングは社長の内側にある意図や価値観を言語化して、行動を促進します。

「今考えたところで未来なんてどうなるかわからない」という意見はよく理解できます。変化がめまぐるしい現代においては、前提がたやすく崩れることも珍しくありません。十年前に今の社会を正確に想像できた方は、ほとんどいないでしょう。それでも、考えることを止めない姿勢が差を生みます。

もし未来について考えることをやめてしまえば、私たちは風向きに任せて海を漂うだけのヨットになってしまいます。行きたい場所がはっきりあるのなら、まず地図上に目的地を明確に記し、潮や風の変化を読みながら帆を調整し、舵を切り替えて、自分の意志で目的地へ向けてヨットを操縦しなければなりません。

経営力強化プランでは、こうした「自分の意志で理想の未来を創造する」社長のお手伝いをいたします。

目的地を定め、現在地を直視し、進むべき最短ルートを設計して、行動を継続できる仕組みまで落とし込む――その一連のプロセスを伴走しながら支援します。

経営力強化プランの特徴

社長の意思決定の確度を高める管理会計

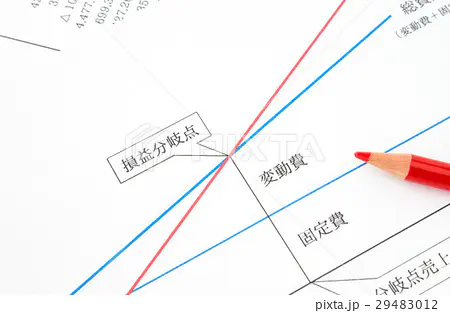

財務会計(決算書など)が過去の実績を会社外部へ報告するための会計と言われるのに対し、管理会計は未来へ向けた経営判断に役立てるため会社内部へ報告する会計です。

月次試算表や決算書を眺めても次の経営の打ち手が浮かんで来ないのは、それが過去を扱う書類であり、会社外部へ報告するための書類だからです。

社長が未来を考えるため(目的)に参照する報告書(手段)としては不十分です。目的と手段が一致していません。

会社の未来を創るための戦略を考えるのであれば、それに適した書類・データが必要です。

それをご提供するのが管理会計です。

管理会計では、事業計画を数字で表し、その事業計画を達成するために継続してモニタリングすべき経営指標(営業であれば成約率、WEBマーケティングであればサイトの回遊率など)を決めます。

その後の行動を通じて得られた実績と計画を比較分析し、そのギャップを埋めるための行動を特定し、さらに実行する。

これらP(計画)D(実行)C(評価)A(改善)のサイクルを繰り返しながら確実に目標に向かって前進していきます。

未来を数字で語り、数字にもとづいた経営戦略を導き出すのが管理会計です。

社長の潜在能力を解放するコーチング

コーチングの目的は、社長の目標達成や自己実現のために、対話を通じて社長ご自身の内側から「気づき」を引き出し、社長の中に潜在的に眠っている能力を最大限に発揮させ、具体的な行動へとつなげることです。単なる助言や一般論ではなく、社長固有の価値観や経験、強みを言語化し、前に進むための意思決定と実践に結びつける伴走型の支援がコーチングの核にあります。

解決策それ自体を外部から提供するコンサルティングとは違い、コーチングでは社長の中にすでに存在している解決策を引き出し、磨き上げます。外から持ち込む正解を当てはめるのではなく、社長の現場知と直感、事業特性に根差した答えを浮かび上がらせ、納得度と実行確度を高める点が本質的な相違です。

言い換えれば、答えを「与えられる」のか、それとも「自ら考える」のかという違いです。自ら導いた答えは腹落ち感が高く、意思決定のスピードと一貫性が増します。だからこそ、同じ施策でも成果の出方と持続性に明確な差が生まれます。

会社のことを一番深く、多面的に理解しているのは、やはり社長ご自身ではないでしょうか。市場や顧客、組織の癖、資金の流れまで見えているからこそ、社長が見出す解は現実に適合し、実装までの距離が短いのです。コーチングはその知を最大化する設計図づくりを支援します。

コーチングでは、まず社長が実現したい未来を鮮明に言語化し、五感で描けるレベルまでイメージを膨らませます。次に、対話によって思考を多角的に刺激し、前提を問い直しながら気づきを掘り起こします。そして、その気づきを目標達成のための行動へ具体化し、優先順位・期限まで落とし込みます。最後に、進捗の可視化と振り返りを通じて行動の継続を促進します。

資金繰り不安からの解放

管理会計の一環として、当事務所では資金繰り計画の立案と運用をサポートいたします。単に月次の数字を追うだけでなく、資金の出入りを時間軸で可視化し、経営判断と資金調達のタイミングを一致させることで、資金面から事業の推進力を高めていきます。

現在の通帳残高だけに目を向けるのではなく、将来の通帳残高を継続的に予測しながら経営を進めることで、銀行に対して「必要なときに、必要なだけ、必要な根拠をそろえて」アプローチすることが可能になります。資金需要の前兆を早期に捉え、根拠ある計画と資料を整えておくことが、金融機関との信頼構築に直結します。

一方で、通帳残高が減ってから慌てて融資の相談をしても、よほどの信用力や担保がない限り、申込みから実行までの審査プロセスが短縮されることは稀です。結果として、資金ショートを回避できず、支払いサイトや仕入れに影響が及ぶリスクが高まります。だからこそ、平時からの備えが決定的に重要です。

「現にお金に困ってお金の相談に来る人」と「お金に困らないために事前に相談に来る人」では、どちらが“貸し手にとって安心な相手”でしょうか。

資金繰り計画は、まさに“お金に困らないためのサポート”。資金不足の芽を早期に見つけ、対策を前広に打つための経営インフラです。

また、資金不足は業績低迷時だけの問題ではありません。いわゆる“黒字倒産”が示すように、売上拡大や設備投資、在庫増による運転資金の膨張期にもキャッシュは不足します。利益と現金は一致しない――このギャップを管理することが、継続成長の鍵です。

必要なときに必要な額の資金が銀行口座に確実に用意されていることは、経営の安定に直結し、機会損失を防ぎます。受注拡大や好条件の仕入れ、採用・投資のチャンスを逃さず掴むために、資金面の準備を“先回り”で整える――その体制づくりを、資金繰り計画の運用を通じて強力にご支援します。

経営力強化プランの流れ

クラウド会計システムfreeeを活用して、会計の効率化・リアルタイム化を推進します

ルールを明確に決めて運用すれば、会計のかなりの部分を自動化することができます。

自動化が完成形に近づいてくるとリアルタイムで会社の経営数字が見えるようになります。

経営数字がリアルタイムでわかることにより、目標達成に必要な行動を早く起こすことができます。

お客さまがデータ入力される場合はfreee会計へご入力ください。

当事務所でデータ入力をさせていただく場合は請求書・領収証などの会計資料を原則として電子データ(PDF・写真画像など)で共有(Dropbox)ください。

※原則毎月

当事務所でお客さまからご共有いただいた会計データをチェックまたは会計資料を入力いたします。

その後、上記会計データをもとに月次報告資料を作成・納品いたします。

経営実績レポートと事業計画とのギャップの分析し、次に必要な行動を設定します。

コーチングをベースに社長の中に既に存在するはずの最適解を引き出すため、納得感を得やすく、前へ進むための活力を生み出します。

9か月経過時点で売上・利益・税額・資金繰りを予測し、決算の着地点を探ります。その上で必要となる決算・節税対策を練ります。

また、この時点で翌期の事業計画を作成し、経営実績を翌期へスムーズに引き継ぎます。

決算終了後、税務申告前に実績の最終報告と振り返りを行います。

実績を振り返り、評価することで、改善点が明確になり、効果的な成長サイクルを回すことができます。